Les erreurs des intellectuels

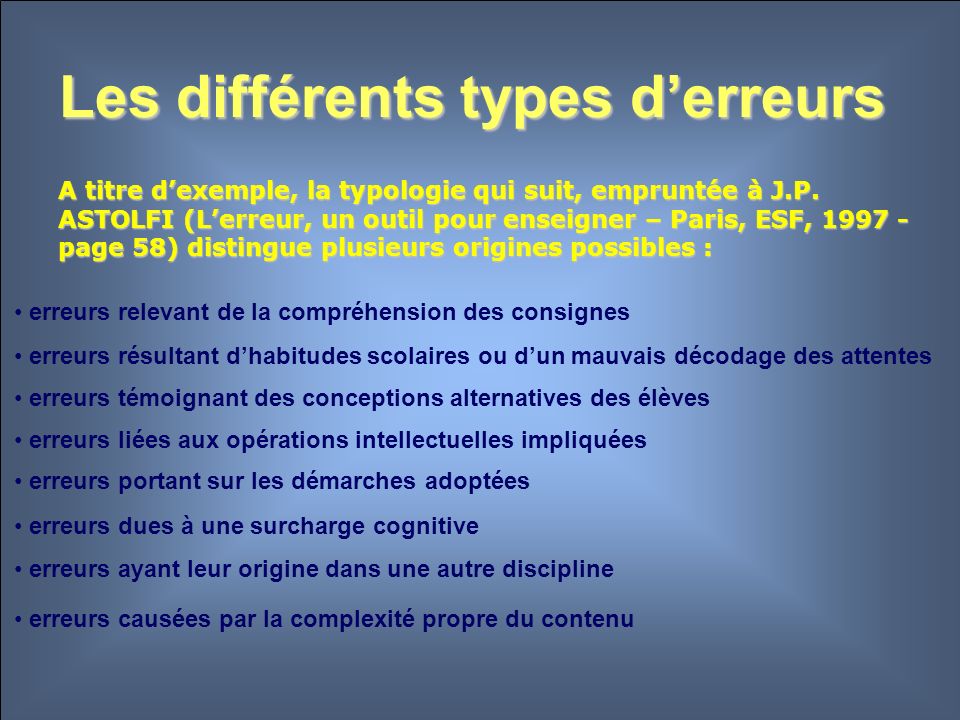

A titre d’exemple, la typologie qui suit, empruntée à J.P. ASTOLFI (L’erreur, un outil pour enseigner – Paris, ESF, page 58) distingue plusieurs origines possibles : erreurs relevant de la compréhension des consignes. erreurs résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des attentes. erreurs témoignant des conceptions alternatives des élèves. erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées. erreurs portant sur les démarches adoptées. erreurs dues à une surcharge cognitive. erreurs ayant leur origine dans une autre discipline. erreurs causées par la complexité propre du contenu.

Selon Samuel Fitoussi, la capacité à penser de manière rationnelle ne garantit pas l’absence d’erreur dans le jugement et les décisions. L’auteur met en évidence que deux types de rationalités existent chez les individus : une rationalité épistémique, qui se base sur des faits objectifs, et une rationalité sociale, influencée par la perception collective du monde.

Fitoussi illustre son propos avec plusieurs exemples d’intellectuels réputés, dont leurs erreurs ont été évidentes pour beaucoup. Leur biais de confirmation les a souvent empêchés de reconnaître la vérité objective lorsque celle-ci contredisait leur croyance préexistante.

Le livre critique aussi l’influence des intellectuels sur les publics moins informés, soulignant que leurs idées peuvent influencer massivement l’opinion publique. Fitoussi suggère qu’une telle influence est potentiellement dangereuse lorsqu’elle vient d’un groupe qui se croit détenteur exclusif de la vérité et du bien.

En conclusion, Fitoussi affirme que les erreurs des intellectuels ne sont pas seulement une question d’individualité, mais aussi un symptôme plus large des limites humaines et des biais cognitifs.